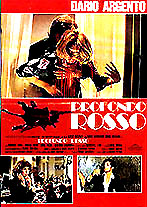

Also Known As: Deep Red (1975), Dripping Deep Red (1975), The Hatchet Murders (1975), The Sabre Tooth Tiger (1975), Suspiria 2 (1975), Les frissons de l'angoisse (France 'The Shudder of Anguish'), Rosso - Die Farbe des Blutes (Germany 'Red - The Colour of Blood'), Rosso - Farbe des Tobes (Germany: alternate title 'Red - The Colour of Death'), Bloedlink (Holland 'Blood Link'), Rojo oscuro (Spain 'Dark Red'), Deep Red - The Hatchet Murders (USA), La tigre dai denti a sciabola ('The Sabre-Toothed Tiger' - pre-production title) "It's like having a madman in the house." -Amanda Righetti's maid |

||||||||

1975 Color |

|

マーカス・デリー(マーク): |

配給:CFM Filmverhuur(オランダ)、ディレクターズ(米国)、ホームボックスオフィス(HBO)ホームビデオ(米国)、ハワード・マーラー・フィルムズ・リリース(英国)、クオータリー・ビデオ キネマ旬報掲載:紹介742号、批評742号、グラビア742号 |

ある夜、マークがピアノに向かっていると、どこからか子守歌が聞こえてきた。何者かが部屋に忍び込む気配を感じ、急いでドアを閉めると、ドアの向こうから「おまえを殺す」という不気味な声が聞こえた。 マークとジャンナは、屋敷の管理人の家を訪ねた。マークはそこで、管理人の娘のオルガが屋敷の壁に描かれていたのと同じ絵を見つけて驚く。娘の通っているレオナルド・ダ・ビンチ小学校の図書館に同じ絵があることを聞き出したふたりは深夜、学校へ急行した。そして、マークはついに古ぼけた図書館の倉庫から1枚の絵を見つけだす。裏の署名を見ると、絵を書いたのはカルロであった。ジャンナが誰かにナイフで刺された。その時、マークはカルロが自分に向けて銃口を向けているのに気付いた。カルロが引き金を引こうとした瞬間、警察がやってきた。カルロは学校の塀を超えて外に逃げ出す。しかし、走ってきたトラックの鎖に引きずられ、頭を自動車に轢かれて死亡する。

|

|

アルジェントは画面作りのためにアメリカの画家エドワード・ホッパーの絵を参考にした。映画の冒頭でマークとカルロがであう広場は、『ナイトホークス(Nighthawks)』と酷似しており、バーの光景は『チョップ・スーイ(Chop-Suey)』から着想を得ている。 |

アルジェント作品には首を切り落とすシーンが多く登場する。神無月マキナ氏はスタジオ・ボイス誌272号で、アルジェントは畏怖と憎悪をもって狂気の母を描き、常に斬首刑を宣告してきた、と指摘している。 神無月氏は、「記念すべき刑の執行が初めて行われたのは「サスベリア2」においてである。病的なほど独善主義者の母親、その支配下にあって無気力なアル中と化した息子、彼らの共有する秘密=過去の父殺しが露見しそうになった時、新たな殺人が発生する。息子は隠蔽工作を行うが、犯人の母親ともども追い詰められ、トラックに引きずられた挙句、対向車に顔面を櫟き潰されて死ぬ。最後までナイフを振り上げて悪あがきを続けた母親も、ネックレスをエレヴェーターに巻き込まれ、首をねじ切られて悶絶死する。もう一つ重要な首切りは、狂える母の手にかかって霊能者の女が殺される場面である。女は窓に頭を叩きつけられ、首には割れたガラスの破片が深く喰らい込む。いわば二人の女の斬首刑が執行される訳だが、殺人者でもない無事の霊能者までが首を切られる理由は、「トラウマ/鮮血の叫び」を見れば解明されよう。そこには、新生児の首を産科医のメスで切り落とされて以来、復讐と隆霊術に熱中し、娘を精神病院に追い込む母親が登場する。つまりアルジェント作品においては、母親は現実の殺人者であると同時に、忌まわしい悪夢を召喚するアブジェクトな存在なのだ」──と分析している。また、「霊能者が斬首刑を免れ得ないのも、おぞましき母の一属性の持ち主であり、殺人者の母親と観念的双生児だからに他ならない。後に二つの属性は一つのキャラクターに統合され、魔女にして殺人者というアルジェント独自の母親像が完成されていく」ともいう。 ただ、「サスペリア2」「フェノミナ」「トラウマ/鮮血の叫び」の3作は、犯人がいずれも「母親」であるが、彼女たちは全員、異常なまでに子供への愛情を持っているということを忘れるべきではない。アルジェントは「子供の頃は、両親とも仕事をしていたため、孤独だった」と自分自身の幼年時代を回想し、「不幸なことの中心は家庭にある」とも語る。 アルジェントの映画にでてくる女性たちは家族の秘密を守るために、次々と殺人を繰り返すのだ。アルジェントの母親像はここにある。「サスペリア2」では家族の忌まわしい過去が霊能者によって暴かれそうになった。そこで、霊能者を殺さざるを得なかったのだ。母親の身代わりに犯人を演じた息子の死の後、母親は息子の死の原因となった主人公に復讐しようとする。 「サスペリア」では、魔女の一族という「家庭」の秘密が一人の女生徒によって暴かれそうになる。家族の秘密を守るため、当然に魔女は彼女を殺さざるを得ないのだ。「インフェルノ」も同様。魔女の秘密を暴こうとした人々を排除していくドラマだ。「フェノミナ」では先天的なハンディキャップを背負った息子の秘密を守るため、母親は狂気の殺人鬼と化す。「トラウマ/鮮血の叫び」では、自分の生んだ子供の首を、事故のためにメスで切り落とした医者たちに復讐する物語だ。首を切られて殺された子供と同様、母親は医者たちの首を切り落としていく。 アルジェントの作品にでてくる母親たちは、魔女も含め、一見すると、悪意に満ちたおぞましき女性に見えるかもしれない。だが、それと同時に、彼女たちは家族を維持するために異常な行動を取らざるを得なかった不幸な人間たちであることに気付かなければならない。 |

幽霊屋敷を調べるために、その屋敷の階段を上がっていくマークに、不動産管理人の娘のオルガが手を振るシーンがある。この場面はマークの視線のショットなので、オルガを演じたニコレッタ・エルミは実際にはカメラに向かって手を振ったのだが、リハーサルでは左手を振った。だが、アルジェントは右手を振って欲しかった。そこで、アルジェントはエルミのところへ歩いていき、エルミの右手をガブリと噛んだ。そして、そのままカメラの背後に戻り、アルジェントはエルミに「どっちの手が痛いか」とたずねた。エルミは右手を何度も見ながら「こっち」と答えた。そこでアルジェントは「それじゃあ、今度はそっちの手を振ってみてくれる」と指示した。 ニコレッタ・エルミは『サスペリア2』ではもう1つ、別の痛みを受けた。オルガがトカゲを地面にピンで刺していたずらをしたのを発見した父親がオルガを殴るシーンでは、本番の撮影では父親役の役者は本当にエルミを殴り付けた。「ものすごく痛かった」という。 |

『サスぺリア2』のラストのネックレスを巻き込むエレベーターの動輪、『サスぺリア』の冒頭の空港で自動ドアが開閉するシーン、『インフェルノ』でエリーゼがアパートを逃げまどうなか、閉じられていくドアの鍵のクローズアップなど、アルジェントは機械の内部構造を魅力的に撮る。『トラウマ/鮮血の叫び』の首狩り機もそうであるし、監督デビュー作の『歓びの毒牙』にも主人公が自動ドアの隙間に閉じ込められるシーンがある。 アルジェントはこれらのカットを通して、機械独特の無感情な動きに対して人間が深層心理に持っている恐怖の感情を、拡大化して見せようとしているのだろう。一度でも機械で恐い思いをした者にとっては、これらのシーンは過去に経験した恐怖を再び思い出させるものになる。また、そうではない者にとっても、恐怖は伝わってくる。高所恐怖症の人は高い場所にいるだけで恐怖を感じ、閉所恐怖症の人は狭いところにいるだけで恐怖を感じる。アルジェントは人の内面に潜む恐怖の感情を、そうしたシーンを通じて再現することのできる数少ない作家である。 |

イタリア語完全版では、ガールフレンドのジャンナ(ダリア・ニコロディ)にやきもちを焼かれて、マークは、持っていた元のフィアンセの写真をごみ箱に捨てられるというシーンがある。イタリアでの公開時、この写真の女性はダリオ・アルジェントの元のガールフレンドのマリル・トロであると報道されたことがある。だが、アルジェントは、写真の女性はトロに似ているが、別の女性であると説明している。この後、実際にダリオ・アルジェントとダリア・ニコロディは正式ではないにせよ、結婚することになる。

|

『サスペリア2』のイタリア版ポスターはヒッチコック監督の『めまい』のポスターデザインに酷似している。アルジェントがイタリアのヒッチコックとして評価され、その線で売られていたことを示すものの1つだ。 |

ぴあシネマクラブの紹介文 「サスペリア」のヒット後公開されたため、シリーズとしては1作目であるにもかかわらず”PART2”の邦題がつけられた。猟奇殺人を目撃したマークが、犯人捜査に乗り出す。謎を解く鍵は、子供の歌声と怪しげな絵。熱湯に顔を押しつけるなど残虐な連続殺人事件が、絶妙のカメラワークで鮮烈に描かれる。シトヘス国際恐怖映画祭グランプリ受賞。 全洋画の解説文 女予言者が殺されたのを手始めに連続殺人が発生。事件に巻き込まれた作家は謎の犯人像に迫るが……。「サスペリア」が日本で大ヒットしたためこの邦題がついたが、製作年度もこちらの方が古く、もちろん関連性も全く無い。ジャンル的にはホラーではなくスリラーである。98年に発売されたビデオは劇場公開版よりも約20分も長い「完全版」。 |

二階堂卓也氏は、キネマ旬報742号において、『サスぺリア2』を「残念ながら期待外れというほかない」と書き、「やはり失敗作である」と結んでいる。二階堂氏は『サスぺリア』について、「なかなか見ごたえがあった。主演のジェシカ・ハーパーも可愛かったし、ミステリアスなムードに血みどろの殺人シーンをからませ、最後まで飽きさせずにひっぱっていった手法は、なみなみならぬものと、正直見た。ゴブリンの音楽も印象的で、”決して一人では見ないでください”という惹句も奏効、興行的にも当たり、配給会社をだいぶ儲けさせた作品である」と、一定の評価を与えている。 『サスぺリア2』は、ストーリーではなく、ストーリーとは直接関係のないさりげないショット、シーンに魅力を感じる観客がほとんどだと思う。二階堂氏は「だが、さすがに(?)殺しのシーンだけはすさまじい。ナイフで刺しただけでは飽きたらず、ガラスの破片でダメ押しをしたり、熱湯で顔をメチャメチャにしたり、轢殺をモロに撮ったり。人形を小道具に使うあたりも巧妙だった(意味は大してないが)。しかし、ただそれだけのことである。ショックをうけるのが”サーカム・サウンド”の音響によるものが大半であるというのも卑怯といえば卑怯といえるだろう」と、殺人シーンに一定の評価を与える一方、音響によるこけおどしを「卑怯」という言葉を用いて非難している。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

あるクリスマスの夜。クリスマスツリーが飾られている部屋で殺人が行われていた。

あるクリスマスの夜。クリスマスツリーが飾られている部屋で殺人が行われていた。 やっとのことで屋敷を探し当てたマークは、

やっとのことで屋敷を探し当てたマークは、 ジャンナを病院に見舞った帰り道、マークは犯人がカルロではありえないことに気がつく。最初の殺人の時にカルロはマークと一緒にいたのだから。マークはもう一度、事件現場にいってみる。マークは壁にあった絵は鏡に写った犯人の顔だったことに気がつく。マークの後ろにカルロの母親が立っていた。殺人者はカルロの母親だったのだ。カルロの母は昔から精神病であり、夫を殺していたのだ。

ジャンナを病院に見舞った帰り道、マークは犯人がカルロではありえないことに気がつく。最初の殺人の時にカルロはマークと一緒にいたのだから。マークはもう一度、事件現場にいってみる。マークは壁にあった絵は鏡に写った犯人の顔だったことに気がつく。マークの後ろにカルロの母親が立っていた。殺人者はカルロの母親だったのだ。カルロの母は昔から精神病であり、夫を殺していたのだ。 アルジェントはフェリーニ映画の脚本家だったベルナルディーノ・ザッポーニを起用。『サスペリア2』の冒頭のシーンはアルジェントが『四匹の蠅』でボツにした交霊会のシーンから始まっている。殺された霊が犯人の名前を告げる設定を気に入ったアルジェントは、オカルト的な作風でも脚本を書ける人物を求めて、フェリーニの『世にも奇妙な物語』の脚本家、ザッポーニと接触する。2人はアイデアを出し合いながら脚本を練り上げていった。

アルジェントはフェリーニ映画の脚本家だったベルナルディーノ・ザッポーニを起用。『サスペリア2』の冒頭のシーンはアルジェントが『四匹の蠅』でボツにした交霊会のシーンから始まっている。殺された霊が犯人の名前を告げる設定を気に入ったアルジェントは、オカルト的な作風でも脚本を書ける人物を求めて、フェリーニの『世にも奇妙な物語』の脚本家、ザッポーニと接触する。2人はアイデアを出し合いながら脚本を練り上げていった。

イタリア版は120分以上あり、オープニング・シーンはマークのジャズのリハーサルシーンから始まる。マークとカルロのピアノの連弾、マークとジャンナのより深い人間関係を描いたシーン、刑事が活躍するサブプロットなどが日本公開版からはカットされていた。

イタリア版は120分以上あり、オープニング・シーンはマークのジャズのリハーサルシーンから始まる。マークとカルロのピアノの連弾、マークとジャンナのより深い人間関係を描いたシーン、刑事が活躍するサブプロットなどが日本公開版からはカットされていた。 日本の劇場公開時には映画の冒頭に「シトヘス国際恐怖映画祭グランプリ受賞」のテロップが付された。またタイトルは日本で加工され、「SUSPIRIA PART2 DEEP RED」と出た。テレビ初放映時にはこのフィルムが使用されたが、冒頭のタイトルやジョルダーニがアマンダの湯気に書いたダイイング・メッセージの秘密に気が付くシーン、ラストの鏡に映った犯人の顔のシーンなどにオリジナル音声にはない効果音が追加されている。

日本の劇場公開時には映画の冒頭に「シトヘス国際恐怖映画祭グランプリ受賞」のテロップが付された。またタイトルは日本で加工され、「SUSPIRIA PART2 DEEP RED」と出た。テレビ初放映時にはこのフィルムが使用されたが、冒頭のタイトルやジョルダーニがアマンダの湯気に書いたダイイング・メッセージの秘密に気が付くシーン、ラストの鏡に映った犯人の顔のシーンなどにオリジナル音声にはない効果音が追加されている。